命というものが「魂」という霊的なものであるならば、ありません。

仮に「肉体の命」というものであれば、他人の命です。

かつてお釈迦様の前世の逸話で、飢えた虎の前に我が身を捧げたお話を聞いたことはありませんか。もし自分の命と同等、あるいは以上に大切な命があるとすれば、それは他人の命です。

でも霊的な命は死することなく、他人も自分も同じ命なのです。

以下、自作ですが参考になれば幸いです。

二話

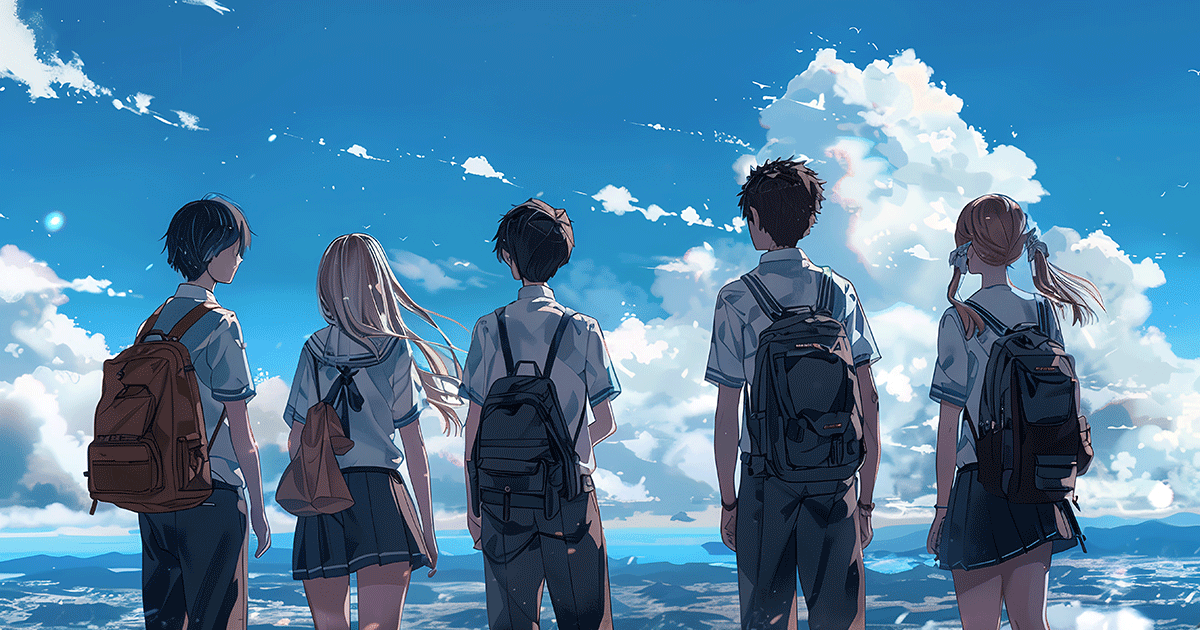

亜衣姫と羅夢王は、自分の家に帰って来た。

半円形の透明なガラスのような樹脂で覆われている。遠くには、摩天楼のビル群が立ち並んでいた。

今は西暦三千年代中期の四月である。亜衣姫は、羅夢王と桜を見に行くことにしていた。

ああ、何ていう美しい桜ふぶきなのだろうか、二人は反重力推進装置を作動させながら、一キロにも及ぶ、沿道の桜並木の、桜ふぶきの中を飛んだ。

淡いピンク色の花びらと、やや白い花びらが交錯していて、おりからの風に舞い上がっている。亜衣姫も、長いしなやかな髪をなびかせ、羅夢王と桜の花びらの中を舞った。

羅夢王は、「亜衣ちゃんは、まるで天女のようだなあ」と思った。

亜衣姫は、「らむちゃん、また城跡に行ってみようよ」と言った。

それで湿原まで飛んで行った。その道すがら、森の大木の間に、二十一世紀に作られたビル群が蔦に絡まれ、見え隠れしていた。その森の中には、万作や木五倍子が薄緑の花を咲かせていた。また、湿原の水車小屋の辺りには、紫色の片栗、水仙の花々、フキノトウ、水芭蕉の花が咲いていた。城跡に降りると、キエビエの黄色い花が、木立の中を照らして咲いていた。

「地球は強いなあ、あんな大戦があったのに、こんなに花が咲いて」と羅夢王が言った。

「二十一世紀の後半でしょう。あの第三次世界大戦は」と亜衣姫も言った。

「うん。やっぱり地球は愛で持っているんだなあ、人も宇宙も」と羅夢王は言った。

「宇宙も地球も愛ってこと」

「そう。純粋な愛の意識で出来ているってこと」

「純粋な愛」

「うん。至高な愛の意識というか、それは無償の愛の姿そのものであるってことなんだ」

「見返りを求めない」

「いや、違う。ちゃんと宇宙の意識は見返りを求めている」

「なんで」

「だって僕達は何も知らないじゃないか、始めから不完全な人間を創っている」

「それで」

「見返りを求めないのなら、始めから完全な人間を創っている、そうだろう」

「でも、不完全な人間のままでも好いんじゃない」

「それじゃあ、宇宙の創造主は、無限の愛のお方ではない。文明も進歩しないし、宇宙も人間も進化しない、でも確実に、この宇宙も人類も進歩している」

「うーん」

「この世に完全なものはない。だからこそ敢えて、僕達に無限の進化が残されている。そうは思わない。始めから完全な人間を創ったら、この地球もいらない。僕達もいらない。そして、この宇宙もいらない。始めから創らなくっても良かったんだ。でもそうすると、それは愛ではない。創造主のお心とは違う。だから、僕達に未熟さを持たせ、更に高みへと、至高な愛の道のりを、永遠に残された、正に宇宙の創造主様はお見事に、僕達の魂が、無限に進化するように創られておられる。亜衣ちゃん、そうは思わない」

「すごいわ、らむちゃん。それこそ無限の叡智ね」

「これから話すことは、二十一世紀の人が聞いたら笑うだろうな」

「どうして」

「偉い脳の生理学者が、肉体の生存の不安からくる、脳内で創る幻想だとか言ってさ」

「私には、らむちゃんの言いたいことが分かるよっ」

「うん、それは生まれ変りのことだよね。これは秘中の秘だったんだぞ。仏陀以外は、どの神様も、敢えてこのことには触れられてこなかった。それは知る必要がなかったからなんだ。人は知らないでいた方がいい場合もあるんだ」

「どうして」

「科学が進歩しないからなんだ。お医者さんとか物理学の先生とか。それはそうだよね、お医者さんが、死んで生まれ変れ、なんて言えないものな。当分は知らない方がいいんだ。本当は、人は幾度と無く生まれ変って、不得意な部分を直しに来るんだけど」

「ええ。そのことは知っているわ」

「亜衣ちゃん、僕も生意気なことを言ったかな。実は、人は読みかけの本を読みに生まれて来ているんだ。そしてそのページこそが、その人の今の悟りの境地なんだよ」と羅夢王は言い、水仙の花をいちりん渡した。