※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ろうづけ製品の歪みメカニズムについて)

ろうづけ製品の歪みメカニズムについて

このQ&Aのポイント

ろうづけ製品の歪みメカニズムについて調査しました。

圧入と歪み量、ろうづけ加熱時間と歪み量の関係をテストで確認しました。

「クリープ変形」が起きている可能性があります。圧入による残留応力が加熱によりクリープ変形を引き起こすことが考えられます。

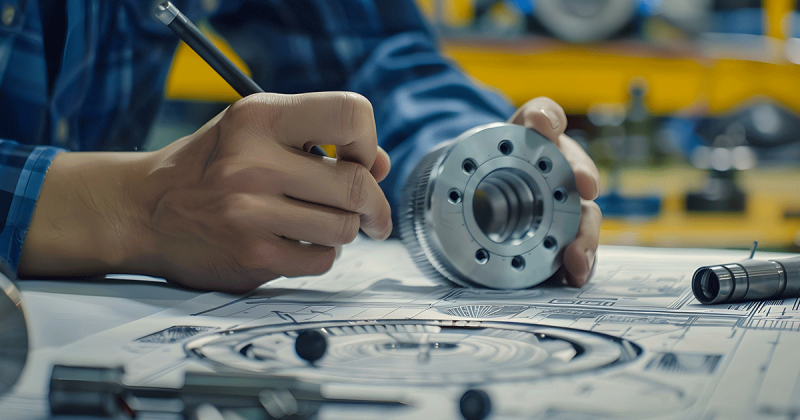

S40C調質材(HRC17~25)にINVスプラインを加工した部品(円筒状)を【A】とします。

次にS48C生材に【A】の外径にたいしてΦ0.010~Φ0.046マイナスした1段つきの穴と 更にΦ0.15~Φ0.25プラスした2段目の穴をもった軸を【B】とします。

【A】と【B】を【B】の1段目の径で閉まりばめにて勘合し、2段目の穴と【A】のすきまに銀ろうを流して高周波誘導加熱によるろうづけをするという製品があります。

【A】単品でのINVスプラインの精度は、BBD・大径・小径ともにJIS規格(JIS B1603)で検査され、すべてOKです。

ところが、圧入さらにろう付けでINVスプライン歯形は変形を起こし、JIS規格を外れてしまうものも発生します。

圧入と歪み量(BBD変化量)、ろうづけと歪み量を調べるテストを実施したところ、

?圧入締め代と歪量には比例的な増加関係が確認されました。

?ろうづけ加熱時間と歪み量は、2次強線的な増加傾向とみなせる相関関係があるようです。

?についてのメカニズムを考える時、「クリープ変形」を想像しています。

テスト結果としては、圧入締め代が大きいとろう付け時の変形も大きくなるようです。

これは、圧入による残留応力が、加熱によりクリープ変形を起こすと考えても良いでしょうか?

最終的には、完成品状態でJIS規格を満足させるための手法を構築することが目標となりますが、まずは 今、何が起きてるかを正しく認識したいと思い質問させていただきました。

ご指導よろしくお願い致します。

歪みはBBD(ビトゥイーンボールダイヤ)の変化で判断しています。

1機種のみの状態を間単に説明しますと「圧入」でBBDは、圧入代の大きさの0.9倍程度のマイナスとなります。例えば圧入代が0.025程度あるとBBD変化は0.022くらいになります。

それを「ロウ付け」しますと、更に0.015程度マイナスし、ここまででトータル0.040くらいのマイナスとなります。

圧入での変化は圧縮応力による塑性変形だとしても ロウ付け時の変化をどう認識すれば良いか説明つきません。

ロウ付け時の変化は、圧入代が大きければ大きいほど、加熱時間が長ければ長いほど大きくなるところまではテストでわかったので、対策としては、圧入代を出来る限り小さくし、加熱時間を必要以上に長くとらないことを目指して対策を展開中です。

お礼

丁寧な説明をありがとうございます。 まず、先に説明不足であった作業内容について補足させて頂きます。 銀ロウは、BAg-7(液相線650℃/固相線620℃)が使われており、加熱は高周波誘導過熱でリング状のコイルが【A】を【B】に圧入された状態のものを包みこんで加熱します。 したがって【B】から加熱がはじまり、時間の経過で【A】に伝達されていくものと思います。 銀ロウはリング状(指輪のようなイメージ)に成型されたものを、【A】と【B】双方に施された面取り部に乗っけるような感じでセットされます。(軸の長さ方向を上下に配し、加熱中はワークは回転させます。) 加熱によりロウが溶けて【A】と【B】の隙間に流れ込みます。 又、銀ロウ無しで同じ条件の加熱だけをするテストも実施しましたが、圧入直後に測定したBBDは過熱後には ろう付けと同じ傾向の変化をすることを確認しました。 実は、加熱時間とBBD変化が2次曲線的に変化するという説明をしましたが、これは銀ロウ無しのデーターも含めて横軸を加熱時間・縦軸をBBD変化量としてプロットした結果です。 隙間にロウがあったも無くても変化の傾向はあまりかわりませんでした。 これらを前提に、この現象について再度ご説明いただけたら幸いです。 ありがとうございます。 大事なことを教示して頂いているのですが、私の理解力が乏しく今ひとつ理解に苦しんでおります。 「耐力」というキーワードが、私には難しく、「応力がその温度での耐力と同じになるまで塑性変形する」ということが どういうことなのか?が理解できません。 「耐力」ということばを素人の私が理解できるような表現、もしくは具体的な評価ファンクションとして ご説明いただけたら ひょっとしたら理解が進むのではないかと考えます。 圧入で一端塑性変形したのに、過熱で更に変形、しかも圧入締め代に相関をもって変形するのは、いったい【A】に何が起こっているのか?これが説明できればと思っております。 できの悪い質問者でたいへん恐縮ですが、もう一度ご指導よろしくお願い致します。 尚、【B】の外径をを圧入前後でマイクロメーターで測定するレベルでは、径の変化は殆どないことも付け加えておきます。 「回答」本当にありがたく厚く感謝申し上げます。 高専を卒業して すでに38年経過し、そういえば「材料力学」とか「金属材料学」というカテゴリーの授業があったのを少しだけ思い出しました。 気づけば60歳定年まであと1.5年と言う段階で、自らの学のなさを憂いております。 疑問のポイントは、圧入で一度塑性変形したものが、加熱によって更に変形し、その変形量は、圧入締め代が大きいほど、更に加熱時間が長いほど変形量が多いことをどう説明できるかでした。 今回の場合 【A】と【B】が圧入によって圧縮と引張りが働いている状態のものを加熱するということになります。 【A】だけに注目してみれば、圧入による圧縮力にこの金属の耐力が負け、歯面を太らせる方向へまず変形し、更に加熱されることにより耐力が低くなるので、更に塑性変形が進行した・・・と解釈してもよろしいでしょうか? それと例えば、【A】だけをロウ付け時と同じくらいの温度まで圧入せずに単品状態で加熱できた場合に歯面の変形は同様に発生するものでしょうか? この状態が実際につくれて試せればいいのですが、同じ様態が量産で造れないのでまず、理論的にはどうか?を推察できますでしょうか? もうひとつ、応力を与えるという観点で「銀ロウ」の存在は無視してもいいでしょうか? 加熱時間と変形量の関係を実証するテストで、銀ロウは使用しませんでしたが、結果は明らかに時間が長い(=加熱温度が高まる?)と変形量は2次曲線的に大きくなりました。 何度もお付き合いいただいて恐縮ですが、ご指導よろしくお願いいたします。 そういえば、1年くらい前にこの部品の錆の問題に苦しんでいて、ここに投稿したのを思いだしました。 その回答者のお名前の中に「黒猫」さんがいらっしゃったような記憶がよみがえり 今過去ログを検索してみました。 そうしましたら、やはり「黒猫」さんにアドバイスを受けている記録が残っていました。 幾たびもお世話になり、改めて感謝申し上げます。 錆の状況については、皆無にすることは現実できていませんが、他の回答者の皆さんからも指摘のあった「フラックス」が原因であるということを真摯に受け止め、残渣を最小限にするための工程を追加して対応し始めています。 探したら、フラックス残渣処理剤というのが実存していましたが、強酸性だったので施工メーカーから使用を拒まれ 結局アルカリ洗浄液の中にワークを浸漬し相手部品(スプライン軸)を改造した治具でフラックスを擦り落とすことでかなり錆の発生が抑制されました。 ところが、完成品をJIS規格のスプラインゲージで通しを確認すると、数%がゲージ挿入不可である事実に気づき、問題解析のひとつとして工程ごとにBBDを測定していて 今回の実態に気づいたわけです。 今回の対策としては、 1.圧入締め代を最小限にする 2.ろう付け時に必要以上の加熱をしない をテストしながら確認しています。 よく理解できました。 ありがとうございました。 本当は、採取できたデーターや整理したグラフなどを持ってご相談できればもっと早くに回答が導かれたのだろうと思いますが、文章で表現するというのはなかなか難しいものであることを思い知らされました。 何らかの問題が発生した時、既知の知識や経験でカバーできることならばいいですが、どうしてそうなるのか?原因もわからず悶々とすることがあります。 何かしてみてちょっと良くなったら、そのままにするケースがありますが、それは対策したことにはなっていないので たいていの場合、再発します。 常には、「問題解決は原理原則を解説の基軸にもたなければならない」とうそぶいていますが、本当はそれができるだけの知識が備わっていないことを嘆くことが多いです。 又、何かの機会にこのサイトを利用させて頂くことがあるかと思います。 もし、その問題に精通していらっしゃれば 又ご指導よろしくお願い致します。 ありがとうございました。 質問を締め切っておきながら、アドバイス頂いたコメントの一部に対して現実と異なる点に気づきました。 それは、ろう付け後に発生するインボリュートスプライン歯形の変形のメカニズムに対する説明の箇所です。 頂いたアドバイスは、 「この残留した応力により加熱時に変形が発生する。残留している応力が一定なのだから、材料温度が一定ならば、当初の圧入代によらず変形量は一定になる。」 でしたが、テスト結果は「ろう付け時の変形も傾きは小さいですが、圧入時の締代に対しほほ比例的な変形を確認しました。」 つまり、圧入代が大きいとそれだけ、?圧入時変形 ?ろうづけ時変形は 共に大きくなったということになります。 この矛盾点をどう理解すればいいのか?改めてご指導いただけないでしょうか?よろしくお願い致します。 尚、「【A】だけをロウ付け時と同じくらいの温度まで圧入せずに単品状態で加熱できた場合に歯面の変形は同様に発生するものでしょうか?」という質問をさせて頂き、「応力を発生させているものがないので変形しない」という推察をお聞きしました。 この部分は、変形の発生メカニズムを明快にする重要なことだと思いましたので、現物でなんとか確認してみようと考えています。 現物ワーク【B】の圧入部の径を【A】の径よりも大きく修正して、圧入しない状態を造り、加熱条件を変えないで、?銀ロウ無し ?銀ロウありでロウ付け作業を行ってみたいと計画しています。 この状態で変形量を確認して、推察頂いたことを証明してみようと思います。 準備に少し時間がかかりそうですが、結果がでたら ここで報告したいと思います。